「個人」と「組織」に別れますが、ここでは「個人の10大脅威」を振り返り、2021年以降被害にあうことのないよう、私たちの日常生活に関係するポイントをやさしくまとめました。

ここに上げられたポイントは、家族で話し合ってきちんと対応し安全を守りましょう。

IPAの「情報セキュリティ10大脅威 2021」は?

日本のITの専門家、企業経営者からの意見を集約した

2021年1月27日に発表された「情報セキュリティ10大脅威 2021」の「個人」の内容は以下の通りです。

順位 セキュリティ事件(時期) 昨年順位 1 スマホ決済の不正利用 1 2 フィッシングによる個人情報等の詐取 2 3 ネット上の誹謗・中傷・デマ 7(+4) 4 メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求 5(+1) 5 クレジットカード情報の不正利用 3(-2) 6 インターネットバンキングの不正利用 4(-2) 7 インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 10(+3) 8 偽警告によるインターネット詐欺 9(+1) 9 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 6(-3) 10 インターネット上のサービスへの不正ログイン 8(-2) ■引用元:IPA様サイト

今年のセキュリティ事件の特徴は

詳細な分析が2021年2月末までにはIPA様より発表されますが、デジタルキーパーが独自に2019年と順位を比較してみると、今年のセキュリティ事件の特徴は以下のようになります。

- セキュリティ対策が一段と進んだため、「不正侵入」「ハッキング」のような高度な技術・テクニックを駆使して犯行に及ぶことより、「フィッシング」や「偽警告」など、ユーザーをだましたり、弱みにつけ込む手法が増えた。

- コロナ禍で急速にリモートワークやオンラインサービス利用が急増し、ネット上の時間が増えことを狙う犯罪が増えた。

- コロナ禍の世相を反映して、ネット上の誹謗中傷やデマ情報を悪用する犯罪が激増した。

- 対策が遅れている企業を狙うサイバー犯罪が増えた。

などが考えられます。

新型コロナのおかげで、1年前は予想もつかなかったほど、私たちを取り巻くデジタル環境は変化し進歩ました。

個人の生活も驚くべき勢いでデジタル化が進んでおり、政府もデジタル庁の設立を決め、「ハンコの廃止」「検挙書・保険証のデジタル化」と大きく舵を切りました。

この傾向は来年以降もますます増えるに違いありません。

私たちも、急速なデジタル化に対応して、デジタルを安全に使うセキュリティをしっかり学び、身の回りのデジタルを見直す必要があります。

そこで次項から、IPA様の発表した順位にしたがって「私たちの日常生活に直接影響するデジタル事件のポイント」に絞り、分析と対策をお話しします。

「2020年の10大セキュリティ事件」から学ぶ身の回りのセキュリティ対策

第1位:スマホ決済の不正利用

2020年9月に発生した「ドコモの不正口座を悪用された不正引き落とし事件」は同様の手口がゆうちょ銀行やオンライン証券会社でも発生し、大きな被害を生み出しました。

事件の原因は

- 「メールアドレスがあれば簡単に新規口座が開設できる」ことを悪用し、犯人は多数の不正引き出し用のドコモ口座を作成。

- 犯人はユーザーの銀行口座とドコモの口座番号をひも付ける際のチェックが甘いことに目をつけて、別途入手した口座番号と暗証番号を使って、銀行口座とドコモ口座を不正に連携させてお金を引き出した。

ことにあります。

大手企業はこの数年でかなりセキュリティを強化しましたが、遅れがちな地方銀行のシステムの甘さをついた巧妙な攻撃でした。

しかし、ユーザーとして注意すべき事は、事件の本当の原因は「ユーザーがネット上の詐欺にだまされて、自分の口座や暗証番号を提供してしまった」ことなのです。

ここでも「技術・テクニックより、ユーザーをだます」手口に注意すべきことが分かります。

不正引き出し事件から家族で学ぶべき対策は?

- 口座取引を頻繁に確認する

- フィッシングメールや詐欺SMS(スミッシング)にだまされない

- いかなる場合でも、ネット上で「暗証番号」「パスワード」は提供しない

- セキュリティが信頼できないサービスは使わない

- 二段階認証は必ず設定しておく

ドコモの不正利用事件が注目を浴びています。ドコモや銀行のシステム上の問題点が指摘されていますが、不正に引き落としされた本当の原因は他にあるようです。ドコモや銀行を責めるだけでなく、ユーザーの側にも対処すべきポイントがあります。現時点で予[…]

第2位:フィッシングによる個人情報等の詐取

フィッシング詐欺は毎年右肩上がりに増えてきましたが、新型コロナ発生以来、ますます増大しています。

また全世界的にコロナ対策をかたる詐欺が頻発し、春の「マスクが今すぐに手に入る」偽通販詐欺から、10月には「第2回特別給付金支給」をかたるもの、ついには「予防接種詐欺」のフィッシングメールまでも飛び交っています。

宅配便の不在通知、銀行や通販会社からの通知などをよそおうフィッシングの目的は「個人情報の不正入手」「不正アプリのインストール」にあります。

フィッシングメールやSMSには本物と見分けがつかない物もありますので、デジタルに詳しくない年配の皆様にも十分に注意を呼びかけてください。

フィッシングの代表的な手口は

- 「不在通知」「重要」「パスワード変更のお願い」「カスタマーセンタ-からのご案内」「口座凍結解除のお願い」「口座情報確認のお願い」などの名目の不正なメールやSMSを送ってくる。

- 見ただけでは危険はないが、うっかり文中の添付ファイルを開いたり、URLをクリックすると、不正アプリを入れられたり、偽造サイトに誘導される。

です。

フッィシングから家族を守る対策は?

- フィッシングメールや詐欺SMS(スミッシング)の基本知識を身につける

- メールやSMSを信じない。文中のURLは絶対にクリックしない

- サービスの本サイトを訪問して、真偽を確認する。

- 信頼できるセキュリティ対策ツールを導入し、OSやアプリ、ソフトウェアは常に最新版に更新しておく。

新型コロナ対策で給付が検討中の「第2回目の特別定額給付金」や「助成金」などの言葉で総務省や財務省をかたるフィシング詐欺メールが表れています。フィシングメールは、新型コロナ対策からアメリカ大統領選挙、給付金まで、その時々に人々が関心を寄せ[…]

「コロナワクチン予防接種の予約や補助金詐欺」や「闇ワクチン」などコロナ犯罪は多発していますが、自衛隊の大規模接種センターの予約をかたるフィッシングメールも広がっています。世界各国でも、コロナ関連詐欺が多発し、FBIから「新型コロナワクチ[…]

第3位:ネット上の誹謗・中傷・デマ

人気女子プロレスラーが、SNS上の攻撃的な書き込みに傷つき、「生きててごめん」との謝罪の言葉と共に自殺した事件は大きな反響を呼び、社会問題となりました。

その後政府も対策に乗り出し、情報開示の手続の簡素化など防止策が進んでいますが、コロナ禍のすさんだ世相を反映して、ネット上の誹謗中傷はますます増えています。

「ネット上の誹謗・中傷・デマ」から家族を守る対策は?

- ネット上の書き込みには冷静に対応し、一人で抱え込まず、家族や相談窓口に相談する。

- 誹謗・中傷・デマの内容を証拠として、しっかりと記録しておく。

- 足跡が残るネット上のトラブルは必ず解決でき、加害者を罰することができることを理解し、心を強く持って毅然と対応する。

SNS、ネット上の誹謗中傷問題は国会でも議論され、社会課題として注目されています。2021年9月17日に日テレ「スッキリ」の「スッキリTOUCH~近年増加しているSNSトラブル」の第3回「言葉の暴力SNSの誹謗中傷なぜなくならない?」の[…]

第4位:メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求

ある日突然メールやSMSで「お前の恥ずかしい姿を撮影した」「アダルトサイトを見ていたな」などと脅迫めいたメッセージが届くことがあります。

メッセージにはメールアドレスや日付も明示されているため不安になりますが、すべてはでっちあげの詐欺メールです。

削除して無視しましょう。

しかし中にはパソコンやスマホの設定を変えてしつこい通知が続くものもありますので、あわてず対処方法を見つけて解決して下さい。

「メールやSMS等を使った脅迫・詐欺」への対処方法は?

- 詐欺なので、あわてず冷静に調べて対応する。

- 決して返信して問い合わせたり、電話してはいけない。

- 信頼できるセキュリティ対策ツールを導入し、OSやアプリ、ソフトウェアは常に最新版に更新しておく。

「人の弱みにつけ込む」詐欺が、オンラインでも多発しています。特に「こんにちは」からはじまって「貴方のデバイスにハッカーがアクセスしています」あなたのオペレーティングシステムにアクセスしました」「恥ずかしい写真をばらまくぞ」などハッキ[…]

第5位:クレジットカード情報の不正利用

クレジットカード情報の不正使用は

- ユーザーがだまされてカード情報を盗まれてしまった。

- 情報漏えいで流出したカード情報を使われた

- 犯人が類推したカード番号を使われた

ケースが考えられますが、昨今では①のユーザーがだまされたケースが増えています

フィッシングメールや偽ECサイトなど、ユーザーのカードをだまし取ろうとするサイバー犯罪は無数にあります。十分にご注意ください。

クレジットカード情報の不正利用の対策は?

- カードの利用履歴を頻繁に確認したり、カードの利用通知サービスを活用する。

- フィッシングメールや詐欺SMS(スミッシング)の基本知識を身につける

- メールやSMSを信じない。文中のURLをクリックした崎野のサイトでカード情報を入力しない。

近年激増している有名ブランドのフィッシングメールは、見ただけでは見分けることが難しく、クリックした先のフィッシングサイトも極めて精巧に作られているため簡単にだまされてしまいます。実際に届いたJCBおよびMUFGカード、EPOSカード、U[…]

第6位:インターネットバンキングの不正利用

インターネットバンキングで多額の金銭をだまし取られた報道はしばしば目にしますが、注意すべきは、事件の原因は「インターネットバンキングのシステムが破られた」からではないということです。

「第1位:スマホ決済の不正利用事件」でもご説明しましたが、被害の原因は

- ユーザーが、不正なメールやSMSから偽の銀行サイトに誘導されて、口座番号などを盗み取るフィッシング詐欺にあった

- ユーザーのパソコンやスマホに銀行取引を横取りする不正なアプリを入れられてしまった。

ことにあります。銀行のシステムが破られた訳ではなく、だまされたのはあくまでユーザー個人なのです。

インターネットバンキング自体はきわめて安全ですので、キャッシュカードと通帳、ハンコから速やかに移行されるようにおすすめします。

「インターネットバンキングの不正利用」の対策は?

- 銀行口座の取引履歴を頻繁に確認したり、利用通知サービスを活用する。

- フィッシングメールや詐欺SMS(スミッシング)の基本知識を身につける

- 信頼できるセキュリティ対策ツールを導入し、OSやアプリ、ソフトウェアは常に最新版に更新しておく。

ドコモ口座やゆうちょ銀行通帳アプリの問題で「インターネットバンキングは危ない」と思った方も多いでしょう。でもそれは大きな誤解です。オンライン取引、ネット銀行や銀行アプリは便利なだけでなく、通帳やキャッシュカード、窓口に比較してはるかに危険性[…]

サイバー攻撃の多くは、ユーザーをだますことからはじまります。しかし近年、ユーザーはまったく身に覚えがないのに、いつの間にか被害にあうケースが出てきました。アジアのハッカー達が高度な技術力を背景に進化させているローミングマンティス(R[…]

第7位:インターネット上のサービスからの個人情報の窃取

しばしば大規模サイトがハッキングされて、ユーザーの個人情報が流出する事件が発生します。

2021年秋にはゲーム会社のカプコンがランサムウェア攻撃にあい、膨大な機密情報が漏えいしてしまいました。

残念ながら、ユーザーはこの流れを止めることはできません。

「個人情報は流出するものだ」と覚悟し、被害が拡大しないように備えることが大切です。

そこで最も大切なのはパスワードの使い回しをしないことです。

流出したIDとパスワードは、ブラックマーケットで売買されて、様々なサイバー犯罪に使われます。パスワードを使い回していれば、被害が他のサービスにも及んでしまいます。

「インターネット上のサービスからの個人情報の窃取」の対策は?

- パスワードの使い回しは絶対に止める

- 必ず二段階認証を設定し、不正ログインを防ぐ

毎日のようなセキュリティ犯罪が発生しています。コジマ、イオンカード、三越伊勢丹、ヤマト運輸など大手のサイトがパスワードリスト攻撃により不正アクセスされ大きな被害を出してしまいました。ユーザーは防ぎようもないパスワードリスト攻撃(ブル[…]

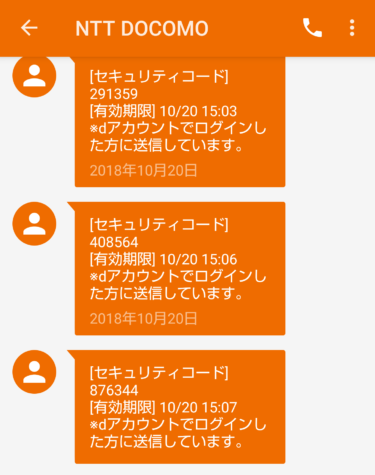

身に覚えがない「dアカウントでログインした方に送信しています」とか「dアカウントのセキュリティコード確認」などの通知メッセージを受け取った方はいませんか?2018年の秋。dアカウントのパスワードを使い回していた私は、不正アクセスされて不[…]

アカウントに二段階認証(二要素認証)をしておけば、万一パスワードが他人に使われても不正ログインされる心配ありません。「アカウントの乗っ取り」も起きませんし「セブンペイ事件」も「ドコモdアカウントの不正ログイン」も二段階認証があれば防げました[…]

第8位:偽警告によるインターネット詐欺

ネットを見ていると突然画面に「システムがハッキングされています」「ハッカーに追跡されています」などの警告メッセージが表示されることがあります。

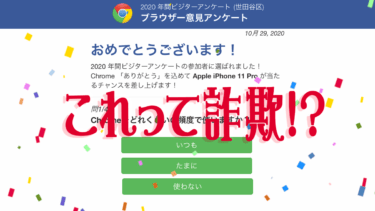

また逆に、「おめでとうございます。iPhoneが当たりました」もすべて詐欺です。

削除して無視しましょう。

しかし中にはパソコンやスマホの設定を変えてしつこく警告してくるものもありますので、あわてず対処方法を見つけて解決して下さい。

「偽警告」への対処方法は?

- すべて詐欺になので、あわてず冷静に対応する。

- 決して返信して問い合わせたり、電話してはいけない。

- 信頼できるセキュリティ対策ツールを導入し、OSやアプリ、ソフトウェアは常に最新版に更新しておく。

ネットをしているといきなり警告音が鳴り「あなたのパソコン(スマホ)はウイルスが感染しています」「システムが損傷しています」との画面が表示され残り時間が表示されて「今すぐ対応を」と求められるるケース。それはシステム警告詐欺です!本物の警告は、[…]

「ご使用のiPhoneはハッカーに追跡/監視されています/ハッキングされている可能性があります」「過去24時間以内に未知のソースによる攻撃を○回受けており、早急な対策が必要です」などの偽物の警告を出す不正広告詐欺が多発しています。不安に[…]

ネットに突然「親愛なChromeユーザー様」「年間ビジターアンケート」「おめでとうございます」「ラッキービジターです」などが表示され「アンケートに答えて最新型のiPhoneを獲得を」と誘われることがあります。SMSで「ご当選確認お願いします[…]

第9位:不正アプリによるスマートフォン利用

者への被害

ユーザーの個人情報を抜き取るような不正アプリは主に以下の原因でインストールされてしまいます。

- 宅配便の不在通知を語る詐欺SMS(=Smishing)やフィッシングメールにだまされて、詐欺サイトから不正アプリをインストールしてしまった。

- 不正な広告や偽の警告通知に誘導されて、公式サイト上で不正なアプリを入れてしまった。

- だまされて、公式ストア以外の場所から不正なアプリを入れてしまった。

「不正アプリによるスマートフォン利用

者への被害」を防ぐには?

- フィッシングメールや詐欺SMS(スミッシング)の基本知識を身につける

- 「突然の通知や警告は詐欺」として冷静に対応する。

- いかなる場合でも公式ストア以外の場所からアプリをインストールしない。

- 信頼できるセキュリティ対策ツールを導入し、OSやアプリ、ソフトウェアは常に最新版に更新しておく。

「ご使用のiPhoneはハッカーに追跡/監視されています/ハッキングされている可能性があります」「過去24時間以内に未知のソースによる攻撃を○回受けており、早急な対策が必要です」などの偽物の警告を出す不正広告詐欺が多発しています。不安に[…]

「ご使用のiPhoneはハッカーに追跡/監視されています/ハッキングされている可能性があります」「過去24時間以内に未知のソースによる攻撃を○回受けており、早急な対策が必要です」などの偽物の警告を出す不正広告詐欺が多発しています。不安に[…]

フィッシングの詐欺メールや詐欺SMS(ショートメッセージ)の中で、佐川急便、ヤマト運輸、郵便局(日本郵便)をかたる宅配便の不在通知~「佐川急便よりお荷物のお届けに上がりましたが宛先不明の為持ち帰りました」などの詐欺SMSはうっかりクリックし[…]

第10位:インターネット上のサービスへの不正

ログイン

セキュリティ対策の向上により、以前より減ってはきましたが、セキュリティの甘いネット上のサービスに、過去流出していた使い回しのパスワードを使われて「成りすまし不正ログイン」され、金銭や個人情報を盗まれる事件は続いています。

「インターネット上のサービスへの不正

ログイン」の対策は?

- パスワードの使い回しは絶対に止める

- 信頼できて絶対必要なもの以外はむやみにサービスに入らない。

- 使わないサービスは放置せず、退会する。

- 必ず二段階認証を設定し、不正ログインを防ぐ

「いつかはやらなくては!」と思ってはいても先延ばしして増え続けた「アカウントの整理」。しかしアカウントを整理しないままで放置することは「アカウントの流出」や「アカウントの乗っ取り」にもつながり非常に危険です。その理由とアカウントの断捨離[…]

「デジタル遺品やデジタル遺産の継承~デジタル終活」のために「パスワードマネージャー(パスワード管理ツール)などアプリやサービスを使いたいが、いろんなサービスがありすぎで、選択に迷ってしまう」という方のため、「アプリやオンラインサービスを選ぶ[…]

まとめ:

セキュリティの基本を再確認しましょう

昨年世間を騒がせたセキュリティ事件も、私たちの日常生活に密着しているものばかりです。

デジタル化の波がますます高まる現在、セキュリティの不安を減らし、安全に便利な生活を送るため、ぜひご家族で共有して下さい。

Withコロナでデジタルへの依存度が急速に高まった今日、ネット詐欺やサイバー犯罪に家族が巻き込まれるリスクはますます高まっています。せっかくのお休みも自宅に籠もり、ネット三昧という方も多いことでしょう。しかしネット詐欺やサイバー攻撃[…]