2021年9月17日に日テレ「スッキリ」の「スッキリTOUCH~近年増加しているSNSトラブル」の第3回「言葉の暴力SNSの誹謗中傷なぜなくならない?」の内容を元に、誹謗中傷の原因や止めることの難しさについて事件事例を元にご紹介し、法律的な観点から誹謗中傷に立ち向かう対策について具体的にご説明します。

SNSの誹謗中傷の実情~日テレ「スッキリより」

SNSの誹謗中傷の実体

女子プロレスラーの、木村花さんが、SNS上の攻撃的な書き込みに傷つき、「生きててごめん」の謝罪の言葉と共に自死された事件は大きな反響を呼び、社会問題となりました。

その実体はどうなのか?2020年8月BIGLOBEが1000人に調査した結果によると、

- SNSを使っている人はの全体の770名(77%)

- その中で135名(17.5%)が誹謗中傷を受けたことがある。

- 54名(7%)が誹謗中傷したことがある

との結果となりました。

SNS上の誹謗中傷をする人の心理は?動機は?なぜなくならないのか?

明星大学心理学部心理学科の藤井靖准教授によると、

- 匿名性を利用して、一時的なその場の感情、いらっとすると怒りの感情をそのまま投稿する。

- 炎上に参加するというエンタメのでやってしまう一過性の楽しみ。

から起きているとのことです。

誹謗中傷を受ける被害者の心理状態は?

同じく藤井助教授からは

- 「バカ、アホウ」といった日常的な軽い言葉でも、多くの人から受けることで、自分の存在を否定されたような気持ちになる。

- 発信者が思っていた以上のインパクトを被害者に与えてしまう。

と、加害者と被害者の心理に大きなギャップがあり、それが大きな不幸につながっていることが分かります。

SNSの誹謗中傷と闘った二人の女性の実録から向き合い方を考える

山梨のキャンプ場で娘が行方不明になった母親の思い

- 山梨の道志村のキャンプ場で行方不明になった小倉美咲さんの母親とも子さんは、娘の情報を得たい一心でSNSに投稿をはじめた。

- 多くの情報提供や励ましの投稿に交じって、誹謗中傷の投稿が入るようになり、一年経って減ってはいても依然として続いている。

- 「早く自首しろよ」「どうせ生きてないだろう」となどのひどいコメントにより家族の心を痛めた一年だった。

それでもとも子さんは「美咲ちゃんの情報を得るためにはSNSがもっとも効果的」とホームページも作り、引き続きネット上での情報提供を呼びかけています。

誹謗中傷の投稿者を特定した女性

川口市の森田志歩さんは、身分や顔を明らかにして、誹謗中傷の真実を伝えるために情報を発信しています。

- 3年前からはじまった中学生の息子の嫌がらせやネット上の誹謗中傷と闘ってきた。

- 3000件もの誹謗中傷の投稿、また「突然後ろから突き飛ばされる」ようないじめが続き、息子は不登校になり、自傷行為もはじまってしまった。

- 親子への誹謗中傷のための匿名掲示板まで作られて、「自作自演だ」など、のありもしない書き込みが続いた。

- 投稿は次第にエスカレートして、実名や息子の日常の行動観察まで書かれるようになり、外出もできなくなった。

- 森田さんはついに投稿者を特定するため東京地裁に発信者情報開示請求を提訴した

発信者情報開示請求とは

裁判を担当したこの分野に詳しい弁護士の清水陽平さんによると

- SNSの運営会社に投稿者を特定するためのIPアドレス(発信元に割り振られている識別情報)の開示を求めることが必要だが、法律上大きな壁があり、かなり困難。

- 「通信の秘密」で保護されていて、通信内容、通信者の個人情報だけでなく、「通信したという事実」も秘密に含まれて、簡単には開示してもらえない。

提訴に至るまでの経緯と提訴の内容

- 悪質な書き込みを選別して3000件の中からわずか4件についてだけ「開示請求」の提訴をした。

- 「バカ、アホウ、デブ、ブス、はげ、チビ」といった日常的な言葉では、権利が侵害されていて違法とは認められない。

- 「殺すぞ」「お前の家に行くぞ」といった脅迫も、言われた側は辛いが開示の対象にはならない。

情報開示請求の対象となる投稿の内容は?

- 開示の対象となる書き込みとは、誰が見てもひどいと思われる内容のもの。

- 「包丁持っていって、今から殺してやる」といった「具体的で緊急性」があるもの。

- 電話番号や住所氏名と行った個人情報が書かれたもの

開示請求の結果は?

- 提訴した4件とも開示命令(投稿者の個人情報)が出て、発信者者は特定できた。

- 特定された人物は、息子の学校の同級生やその保護者で思ってもみなかった身近な人。特にトラブルもないし仲が悪かったわけでもない人たちだった。

- 謝罪を受けて和解。息子も登校、進学できるようになった。

森田さんは、その後もなかなか法整備が進まない現状から、身分を明らかにして市民団体を立ち上げ、誹謗中傷をなくす活動を続けていらっしゃいます。

どうやったら誹謗中傷をなくせるか?

対策としては、専門家の清水弁護士からは、

- 法律強化しても現状は効果はない。

- 幼少期からSNSの使い方の教育が必要

明星大学心理学部、藤井靖准教授は

- SNSは人類は使いこなせていない。

- コメントを投稿すときに「本当に送信して良いか?」と複数回のフィルターをかけるなど必要。

との意見でした。

スタジオでは、加藤浩次さんや近藤春菜さんより

「殺すぞでも訴えられないとは驚いた」「日常の言葉が対象にならないとは不思議だ」「加害者が身近な人なのが怖い」「法整備を厳格化するしかないのでは」

などの意見が出ましたが、放映時間が足りなかったようで、対策まで踏み込んだ議論がなかったことは残念です。

しかしこれは専門家のお二人のコメントにあったように、

「即効性のある対策はなく、時間をかけてルールやマナーとして身につけていくしかない」

と言う現状から、結論をまとめきれなかったのかもしれません。

誹謗中傷と闘うための対策は

国や自治体もようやく法整備に乗り出す

上で説明したとおり、現状では被害者の受けるダメージと、加害者の罪悪感に大きな隔たりがあり、被害はなかなか無くならないと思います。

ただ木村花さんの事件を契機に、「ルール作りや法整備を進めるべきだ」という意見がかなり大きくなり、高市法務大臣も積極的にルール改正について言及しています。

高市早苗総務相は26日の記者会見で「匿名で人を中傷する行為はひきょうで許し難い」と述べ、制度改正を急ぐ考えを表明。総務省は4月に設置した有識者会議で、発信者を特定しやすくする方策を検討する。

出展:時事ドットコム「ネット中傷、規制強化へ 法改正や業界自主ルール―表現の自由脅かす恐れも」

また2020年12月15日、群馬県議会は本会議において「県インターネット上のひぼう中傷等の被害者支援等に関する条例」を全会一致で可決しました。

これは社会問題化しているSNSなどでの中傷に対応する全国初の条例で、山本一太知事が6月から条例制定を進めたもので、22日から施行されます。「ネット上の誹謗中傷」に対して「被害者支援」「ネットリテラシー向上」を定めました。

群馬県では早速「インターネット上の無料相談窓口」も開設されています。

近い将来、国や自治体で一定のルールが整備されて、発信者情報開示請求が簡便化されれば、次第にネット上の誹謗中傷は減少する日が来るかもしれません。

相談を受けた誹謗中傷の8割で削除実現

一般社団法人セーファーインターネット協会が2020年6月に開設した「誹謗中傷ホットライン」の活動報告によると、1年間に1375人から2630件の相談を受け、その中の26.4%の695件(6.4%)が「特定誹謗中傷情報」と認定されて、そのうち79.2%が削除に成功したそうです。

特定誹謗中傷情報とは、

- 誹謗中傷の対象となった実在の個人が特定可能。

- 公共性がない、または公益目的でないことが明らか。

- 特定個人の社会的評価が低下、または社会生活上許される限度を超えた侮辱的な内容

のものを指し、ホットラインが対処する対象となります。

誹謗中傷の証拠を保存しておくことが最重要

発信者情報開示請求する際も、学校や警察に訴えるときも、証拠が必要です。

辛いとは思いますが、誹謗中傷の投稿やメッセージはすべて記録に残しましょう。

スマホは複数のボタンを押すことでスクリーンショット(画面の複写)を残すことができますが、使いにくく記録を取り損ねてしまうこともあります。

こんな時に役に立つのが専用のスクリーンショットアプリ。

多くのアプリでは画面下に隠れてしまった投稿もスクロールして記録に残すことができます。

こういったアプリを入れて、すぐに使えるように準備しておきましょう。

さらにこれらの記録は、スマホからクラウドやパソコンにコピーして大切に保管し、証拠として使えるように整理しておきましょう。

辛い作業ですが、誹謗中傷に正面から向き合って対処する中で、いかに不条理ないわれのない攻撃を受けているかが再認識でき、闘う勇気もわいてくるでしょう。

2020年9月15日からはじまった日本テレビのバラエティ「スッキリ」の「スッキリTOUCH」コーナー「近年増加しているSNSトラブル」の第2回は「10代を狙う最新手口子どものSNSトラブル」です。豊富な事例紹介により多様な子供を狙ったネ[…]

2020年9月15日から日本テレビのバラエティ「スッキリ」の「スッキリTOUCH」コーナーで「近年増加しているSNSトラブル」について3日間の特集がはじまりました。初日は「ネットストーカーの巧妙な手口、どのように対処すればいいのか、専門[…]

ぜひ法務省「インターネットによる人権侵害をなくしましょう」サイトを参照しましょう!

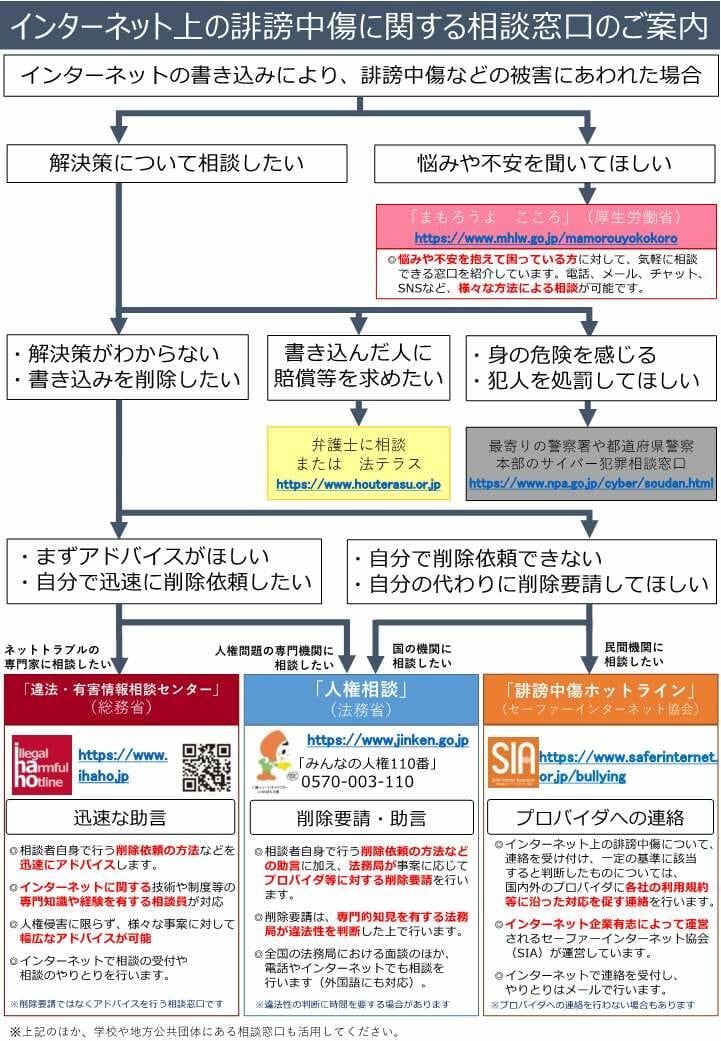

法務省が開設した「インターネットによる人権侵害をなくしましょう」サイトには、以下のような「ネット上で誹謗中傷で被害を受けた際に具体的にどこに相談したら良いか?のフローチャート」など、具体的でわかりやすい情報が満載されています。

また具体的な相談窓口については、総務省と一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構が共同でひらいた「SNS利用に関する人権啓発サイト」でも詳しく説明されています。

まずこれらのサイトを参考に対策を進めていきましょう!

参考:LINEは不適切な情報をどう扱っているのか?

LINEは年間1900万件もの不適切な投稿を非表示にしている。

日本でSNSが誹謗中傷など不適切な投稿にどう対応しているのか調べたところ、LINEが「ユーザーのデータをどう取り扱ったか」の定期報告「TRANSPARENCY REPORT」が公開されていました。

LINEがユーザーのプライバシーを何より大切にしている事が分かりますので、LINEユーザーの方はぜひご覧ください。

■LINE「TRANSPARENCY REPORT」

レポートによると、「LINE」のタイムラインや「LINE LIVE」「LINE マンガ」「OpenChat」などの投稿で、2019年7~12月の半年間で、利用規約や法令に違反した投稿19,526,857 件を発見して非表示にしたそうです。

非表示の理由は「違法行為、または助長」「わいせつ表現」「スパム行為」「商用利用」といったことです。

ユーザーからの削除の件数は?

またユーザーから「名誉やプライバシー侵害された」とLINEに申告された削除依頼が、2019/4/1~2020/3/31で157件あり、うち91件が削除されたそうです。

警察など捜査機関からLINEへの開示要請は?

2019年下半期に世界各国の捜査機関から1684件の情報開示要請を受け、その78%にLINE側から情報開示がされました。

開示のためには裁判所からの令状が必要で、審査を経て必要と認められたときに開示されます。

この時開示される情報は

- ユーザーの登録情報(プロフィール画像、表示名、メールアドレス、電話番号、LINE ID、登録日時等)

- ユーザーの通信情報(送信日時、送信元IPアドレス)

などです。

LINEのTalkやチャットLINE側は閲覧できないため開示もされない

なおLINEのトークやチャットは暗号化されていてLINE側も閲覧できず、ユーザー自身がユーザーの端末の上でしか見ることはできません。

したがって開示の対象にはなりません。

まとめ:

ネットが普及してまだ15年ほど。ルールが完成するまでは自分で身を守りましょう。

番組で明星大学の藤井先生がおっしゃったように、「SNSを人類はまだ使いこなせていない」というのが真実です。

SNSでは歴史が古いFacebookでも本格的にサービスがはじまったのは2005年。爆発的に利用者が増えたのはスマホが普及しだしたこの10間年ほどのことです。

環境問題が良い例ですが、「人類はまず進歩発展。それに伴うトラブルを後から解決する」を繰り返してきました。

SNSの誹謗中傷問題もいずれ整備されて解決できる日が来るとは思いますが、当分先になりそうです。それまでは自分自身でリテラシーを高め、しっかり準備をしながらデジタルを使っていきましょう。

「私のスマホやパソコンがハッキング、感染しているかも、、」本当にハッキングされているか確実に調べる方法は?

ネット上のデマや悪質業者の広告を信じてはいけない!

当ブログでご説明しているとおり、スマホやパソコンに突然現れる「ハッキングやウイルスの警告」は広告目的の詐欺警告がほとんどです。

しかし、まれとは言え、時には「不正なアプリをインストールされた」「アカウントを乗っ取られた」などが原因で本当にハッキングされることもあります。

「本当にハッキングされているかも、、」とどうしても心配なときは、ハッキングやウイルス感染などの調査を行っている専門会社に調査を依頼しましょう。

しかし、ネットで調べると、ハッキング調査を探偵や興信所が行っているところが見つかりますが、パソコンやスマホのセキュリティが強化されている現在、ログ解析などのハッキング調査は高度な技術と実績を持つ専門家しかできません。

より正確な情報を安全に調べるには、ハッキング調査の専門業者に相談しましょう。

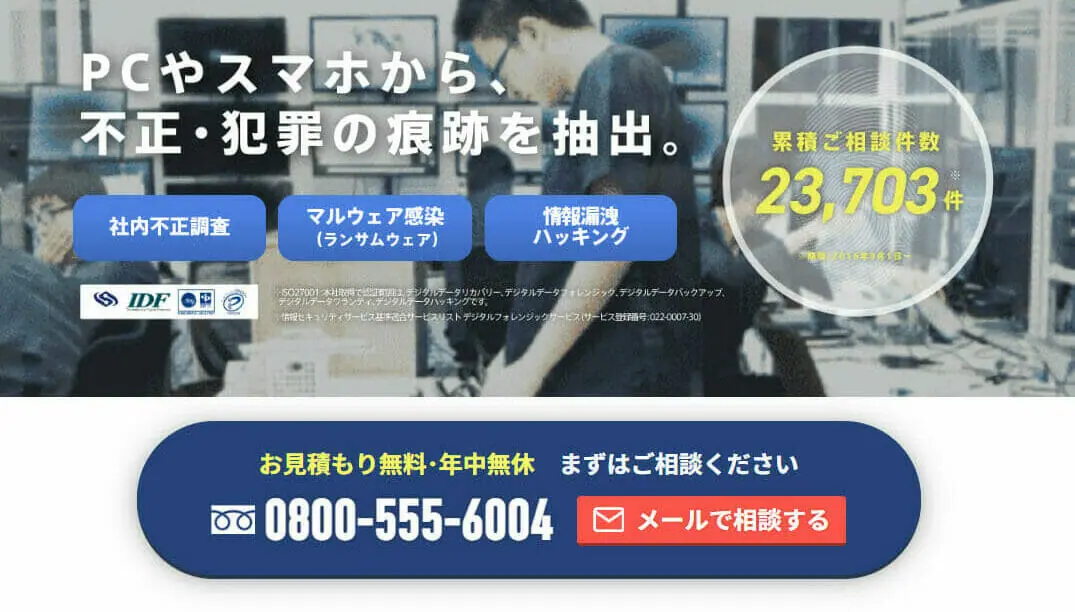

おすすめのハッキング調査会社:デジタルデータフォレンジック

デジタルキーパーも貴重な情報を提供いただいている「デジタルデータソリューション株式会社 の《デジタルデータフォレンジック》」は、官公庁、警察・捜査機関からの信頼も厚い、国内随一の高い技術と実績を持つサービスです。

累計の相談件数は1万4,000件以上。国内売上11年連続No.1のデータ復旧技術を利用して、デジタル遺品の調査・データ抽出を受け付けています。

相談~調査の見積もりまでは無料で対応してくれるので、まずは一度相談してみるとよいのではないでしょうか。

「※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。」

すでに社会問題として顕在化しているデジタル遺品問題。マスコミでも頻繁に取り上げられますが、いまだに政府で法制化やルール作りの機運は全く見られません。そんな中で2020年1月28日国会で注目すべき答弁があり、はじめて「デジタル遺品問題」が国会[…]